|

||||

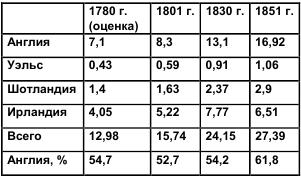

8. Революция и власть закона (1789-1851) Кристофер ХарвиРазмышления о революциях В 1881 г. молодой оксфордский историк Арнолд Тойнби прочитал курс лекций о промышленной революции, которую он назвал таким же отдельным важным «периодом» британской истории, как, например, Война Алой и Белой розы. При этом легко может возникнуть вводящее в заблуждение представление об «эпохе двойной революции» – политической во Франции и индустриальной в Британии. Если штурм Бастилии был очевидным фактом, то индустриализация проходила постепенно, да и влияние ее сказывалось не сразу. Перемены можно было уловить только ретроспективно, и британцы никак не увязывали их с «революцией»; одно это слово бросало их в дрожь в отличие от европейцев, познавших революцию непосредственно, с близкого расстояния. Впервые эту метафору применил французский экономист Адольф Бланки, а затем и Карл Маркс, определяя общий характер европейского развития после 1848 г. Перед историком стоит нелегкая задача – решить, на чем сосредоточить свое внимание: на том, что является важным сейчас, или на том, что было существенным тогда. В первом случае нам придется иметь дело с изменениями в промышленной сфере, с новыми процессами, происходившими в ремесленных мастерских, во втором же – с тем, как медленными темпами теряла влияние доиндустриальная общественная элита, как живучесть религиозных верований испытывалась в условиях быстрого прогресса науки. Лишь где-то около 1830 г. люди наконец начали осознавать значительные и необратимые перемены в производстве, но потребовалось еще двадцать лет, чтобы даже средний класс убедился в их сугубой полезности. Допустимо ли ограничиться простым перечислением фактов, связанных с подобным поступательным развитием? Теоретически этого, пожалуй, было бы вполне достаточно. Однако эпоха «превосходства факта» была настолько переменчивой и навязчиво индивидуалистичной, что регистрация фактов и их оценка – это две совершенно разные вещи. До 1801 г. в Британии официально не проводилась перепись населения, и вопрос о том, увеличивается или уменьшается численность жителей страны, вызывал горячие споры. Со временем перепись стала важным инструментом социального анализа, предоставляя сведения относительно рода занятий и жилищных условий англичан, однако свое истинное значение перепись приобретала постепенно, проходя различные последовательные фазы, напоминая систематическое поэтапное картографирование страны, проведенное картографической службой в период между 1791г. и 60-ми годами XIX в. Укоренившаяся идеология невмешательства (laissez-faire) и недостаточное государственное финансирование негативно повлияли на усилия по сбору статистических данных, а потому меньше товаров и субъектов экономической деятельности подвергалось государственному регулированию или налогообложению. (А вот континентальные автократии, напротив, являлись ревностными собирателями данных о своих небольших индустриальных предприятиях.) Тем временем вокруг некоторых по сути довольно элементарных вопросов продолжают бушевать страсти, и прежде всего не утихают споры о том, была ли индустриализация благом для основной массы людей. В этом вопросе современные политики уходят от ответа. Современники Тойнби соглашались с Карлом Марксом: капиталистическая индустриализация к 1848 г. не сумела улучшить условия жизни рабочего класса. После 1917 г. Советская Россия, казалось бы, продемонстрировала всему миру приемлемую альтернативу – «плановую индустриализацию». Однако во что она обошлась в смысле человеческих жизней и свободы, скоро стало слишком очевидным, и либеральные экономисты, имея в виду в первую очередь «развивающиеся страны», вновь вернулись к идее индустриализации на основе функционирования свободного рынка. С его помощью британский капитализм, доказывали они, даже испытывая острую нужду в инвестиционных средствах, смог за сравнительно короткий срок увеличить общую сумму капиталовложений и поднять жизненный уровень населения. Результаты этих жарких дебатов были далеко не однозначными. Не в последнюю очередь они зависели от географического контекста участников, предполагающего, что экономическое развитие Британии напрямую – и далеко не всегда в благоприятном смысле – воздействовало на экономику Ирландии, Индии и южных штатов США. Помимо проблем со статистикой и контекстом существует и немаловажный вопрос, связанный с осознанием происходящего. В 20-х годах XIX столетия индустриализация как концепция только-только нарождалась. Что бы ни думала правящая элита об экономических доктринах, городские власти и землевладельцы по-прежнему главным считали стабильность, жили и мыслили доиндустриальными ценностями. Но к 1829 г. тенденция к индустриализации внезапно сделалась очевидной. Всего лишь через одиннадцать лет после публикации последнего романа Джейн Остин хриплый новый голос рисовал нам на страницах «Эдинбург ревю» характерные «Признаки времени»: «Мы ворочаем горы, превращаем болота в великолепные шоссе; ничто не может противостоять нам. Мы воюем с суровой природой и с помощью наших всесокрушающих машин выходим всегда победителями, нагруженные добытой прибылью». Очень ярко и эмоционально суммировал множество тогдашних впечатлений Томас Карлейль. По его словам, это был отход от концепции «героев» в истории государства и замена ее экономической политикой, о чем красочно писал Вальтер Скотт в романе «Уэверли»; это было спланированное фабричное сообщество Роберта Оуэна в Нью-Ланарке – наглядная политика отчаявшихся ткачей, работавших на ручных ткацких станках. Все происходящее вызывало изумление и тревогу у европейцев, посещавших Британию. А всего лишь через несколько месяцев после Нью-Ланарка была создана железная паровая «Ракета» Джорджа Стефенсона. Но можем ли мы из подобных образов и представлений построить непротиворечивую систему концепций, имеющих отношение как к нам самим, так и к тому периоду времени? Дж.М.Янг, его исследователь-первопроходец в «Портрете эпохи» (1936) показал, что тогдашние деятели «направлялись и вдохновлялись невесомым давлением евангелической дисциплины и почти универсальной верой в прогресс». Но история Янга, «изложенная в беседах людей, имеющих значительный вес в обществе», была историей элитарной; она игнорировала основную массу населения – горняков и фабричных рабочих, ирландских батраков и уличных бродяг Лондона – или же упоминала их в качестве «проблем». Отсутствовало понимание, что мощные движения, как это показал Л.Толстой в романе «Война и мир», возникают в результате индивидуальных решений миллионов простых людей. Лишь немногие англичане, современники французских и русских солдат, изображенных у Толстого, разделяли взгляды своих «высокопоставленных соотечественников», меньшинство видело Церковь изнутри, и, судя по тому, что они читали и писали, у них было мало веры в прогресс. Но как бы то ни было, при всех ограничениях свободы действий решения лиц, удостоенных «нелепой снисходительности последующего поколения», имели важное значение. Остановимся на них более подробно. По убеждению Э.П.Томпсона, автора этой фразы, существует неразрывный костяк интерпретации – законодательство. Не имеет значения, насколько полным было его соблюдение – а в XVIII в. зачастую очевидна его жестокость, – «власть закона» все же считалась общим достоянием. И это положение сохранялось с наступлением периода индустриализации. В 1832 г. в пользу политических реформ, призванных защитить власть закона от силового произвола, активно выступил молодой депутат Парламента Томас Бабингтон Маколей. «Когда закон сокрушает человека, ему остается только надеяться на силовое решение. Если закон становится его противником, он превращается в ярого врага закона…» Сделайте так, говорил он, чтобы закон охватывал более широкие слои населения, и они проникнутся доверием к системе государственного устройства. Подобная философия пыталась нейтрализовать «революционные» последствия индустриализации производства и создать платформу для нового политического курса. Развитие законодательной базы, кроме того, явилось моделью для других социальных и политических перемен. «Самые прекрасные и чудесные законы природы, созданные Богом», упомянутые в оксфордской инаугурационной лекции 1859 г., оказались экономическими, но то же самое можно было бы сказать о юриспруденции или геологии. Основы нравственного поведения личности, технические новшества, само представление о Британии – все это нашло отражение в законодательной базе, приведенной в соответствие с происшедшим поступательным движением. Некоторые характерные особенности прежней морали: взяточничество, безбожие, пьянство, распутство, увлечение азартными играми – стали со временем восприниматься представителями всех без исключения классов как пережитки прошлого и даже как антисоциальные поступки. Рационалистическое Просвещение, заимствованное из Шотландии или Франции, более дешевые потребительские товары убеждали в том, что человеческая жизнь может быть и продолжительнее, и удобнее. Если Сэмюэл Пепис считал жен подчиненных ему служащих Адмиралтейства своей законной добычей, то не менее влюбчивый Джеймс Босуэлл уже испытывал сильнейшие угрызения совести, чувствуя свою вину перед женой и детьми; это уже было предвестником новых нравственных ценностей, чем бы ни была обусловлена их необходимость: злом, причиняемым коррупцией и рабством, или же волнениями пролетариата, событиями во Франции и гневом Божьим, так живо изображенным Уильямом Блейком. Доказательство перемен нужно искать в конкретной ситуации. Но улучшилась ли она? Был ли достигнут более высокий уровень? Типична реакция английского путешественника, с удивлением обнаружившего в Венгрии, что местные жители не пользуются на своих водных путях парусными лодками, хотя у мусульманских соседей на Дунае достаточно dhows (дау, одномачтовых судов). Не вдаваясь в причины (возможно, в данном случае сказывались материальная заинтересованность гребцов и коннозаводчиков, существовавшее право знати на бесплатный транспорт или же исторически сложившиеся отвращение ко всему турецкому), наш путешественник объяснил увиденное «низменными наклонностями», препятствовавшими реформам и прогрессу. Ни «прогресс», ни власть закона не являлись неизбежным следствием поступательного движения, а должны были пробивать себе дорогу, преодолевая сопротивление «старых коррупционеров», неприязнь населения внутри страны и мощных конкурентов за рубежом. Прогресс предполагает нравственное совершенствование, а не экономические или политические манипуляции. Носителем новых моральных ценностей можно, например, считать героя книги миссис Крейк «Джон Галифакс, джентльмен» (1857): «Никакие насущные проблемы он не откладывал на потом, стараясь решить их вовремя; его дела были в образцовом порядке. Обязанности выполнялись неукоснительно в течение каждого рабочего дня. Тысяча и одна мелочь, постоянно возникающие при его положении мирового судьи и землевладельца, широкий интерес к движениям того времени, к самой системе неизменно занимали его. Строя отношения с внешним миром и среди ближнего окружения, он был готов трудиться не покладая рук и старался не оставлять без внимания ни одной жалобы. Всякая работа доводилась в срок до логического завершения, добро отличалось, зло исправлялось, по крайней мере, не прощалось». Власть закона отвечала давним английским традициям, но ее роль в качестве идеологии «эффективного» правительства была четко определена на внутренних приграничных территориях. Преодолевая свою извечную отсталость, шотландцы использовали различные правовые институты как инструменты консолидации земельного капитала, изучения и организации «гражданского общества». В Эдинбурге Адам Смит, Уильям Робертсон, Адам Фергюсон и Дэвид Юм соединили юриспруденцию с экономикой, историей, социологией, философией и создали довольно сложную конструкцию шотландского Просвещения. Такие выдающиеся личности, как Патрик Колкухаун, Джеймс Милль, и сотрудники «Эдинбург ревю» распространили его ценности на юг Англии. Вклад Ирландии был совсем иным. В своем «Законе» настоятель Свифт писал, что «в Ирландии нет места католикам». Протестантское законодательство, по определению, носило принудительный характер. Неудивительно, что Ирландия познакомилась с первой государственной полицейской службой Британии в 1814 г. Хотя новые законы помогли в 1799 г. покончить с рабским трудом шотландских шахтеров и рабочих соляных копей, а в 1807 г. – с работорговлей в пределах Британской империи, английские и шотландские сельские батраки и мелкие арендаторы практически ничего не получили, несмотря на их значительную роль в «облагораживании» сельской местности. Закон еще определеннее, чем прежде, служил орудием собственности, перед лицом угрозы нападения из Европы он помог объединить местную правящую элиту и все еще неоднородное по имущественному положению английское общество. Вожди кланов и шотландские лэрды, в 1745 г. тяготевшие к поддерживаемому французами Чарлзу Эдварду, теперь превратились в крупных землевладельцев, у которых уже не было ничего общего с революционерами. Им были одинаково чужды и якобинские, и якобитские идеи. Вместе с тем последующее использование законодательства для достижения национального единения и обеспечения экономических преобразований явилось для всех очень нелегким испытанием. Индустриальное развитиеВ 1815 г. какой-нибудь глубокий старик, еще помнивший охватившую Лондон панику, когда якобиты маршировали по Манчестеру в 1745 г., наверное, несказанно удивился бы перемене, происходившей на международной арене: полным изменением позиций Британии и Франции. И это было не результатом более чем двадцатилетней войны, которая завершилась победой в битве при Ватерлоо, а следствием последовательного индустриального развития и овладения важными рынками сбыта. Континентальная блокада разрушила экономику крупных французских портов, на улицах Бордо проросла трава. Между тем Британия захватила в свои руки около 20% мирового товарообмена и не менее половины торговли промышленными изделиями. Индустриальное развитие не следовало каким-то заранее намеченным, предсказуемым курсом, твердо гарантировавшим успех. Этот процесс был постепенным и подверженным многим случайностям. Адам Смит с подозрением относился к промышленному производству; даже в 20-х годах XIX в. экономисты сомневались в способности новых технологий поднять общий жизненный уровень. Но в том столетии Британия вполне определенно продвинулась вперед, оправдывая оценку Грегори Кинга (1688), по словам которого рудники, промышленность и строительство давали пятую часть валового национального дохода Англии и Уэльса. (Для всей Британии эта цифра была несколько меньше, так как приходилось учитывать экономически отсталые Шотландию и Ирландию.) По оценкам 1800 г. «промышленность» (manufacturing) Британии приносила 25% национального дохода, а торговля и перевозки – еще 23%. Подобные темпы роста вполне соответствовали и французским возможностям. Британии, однако, помогли выдвинуться вперед качественные изменения, прежде всего в организации сбыта товаров, в технологии производства, в формах государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность, а также внедрение капиталистических способов хозяйствования в аграрном секторе, в котором создавалось 33% национального продукта. Если во Франции революция, расширив права крестьян, сдерживала развитие сельскохозяйственного производства, то в Британии феодальные поместья быстро превратились в процветающие аграрные фермы, как нельзя лучше приспособленные для коммерческого использования. В 1745 г. Франция по численности населения (21 млн человек) вдвое превосходила Британию. Французская экономика, благодаря королевскому покровительству и государственному контролю, не только выпускала огромное количество разнообразной продукции, но и применяла технологические новшества, развиваясь так же быстро, как и английская. Однако технология в Британии под влиянием новых требований изменялась быстрее; во Франции же ее развитие сдерживалось как государственным вмешательством, так и стремлением полагаться на традиционные хозяйственные ресурсы. Французы по-прежнему в изобилии заготавливали древесный уголь, в то время как английские производители железных изделий уже пользовались каменным углем. Гигантская суконная промышленность Франции была тесно увязана с индивидуальными крестьянскими хозяйствами; в Британии же система огораживания общественных земель и растущая эффективность аграрного сектора ограничивали распространение домашнего производства, что стало одной из причин строительства крупных промышленных предприятий, которые нуждались для выпуска продукции в водяных или паровых силовых установках. Но самое главное: к 70-м годам XVIII в. Британия уже одержала верх в торговой войне, вытеснив Францию с испанских территорий за океаном, из Индии и Канады, и, даже потеряв колонии в Америке, вскоре снова выправилась благодаря заметному расширению торговли хлопком. Проведенная в 1801 г. первая официальная перепись населения показала, что в Англии проживает 8,3 млн человек, в Шотландии – 1,63 млн, в Уэльсе – 587 тыс., в Ирландии – 5,22 млн человек. Это позволило покончить со всякими спорами относительно населения, которое с 1750 г. увеличилось примерно на 25%, на 50% превысив средний европейский показатель. Правда, полемика продолжалась, но теперь она касалась причин этого. Смертность среди британцев снизилась где-то перед 1750 г. (как результат улучшения в сфере питания и личной гигиены и ограничения воздействия массовых эпидемий). Это не замедлило сказаться на уровне рождаемости, поскольку большее число выживших детей могло достигнуть продуктивного возраста. В условиях возросшей производственной активности и заметного сокращения численности семейных ферм дети в Британии стали важным источником дохода. «А ну-ка, парни, даешь детей! – призывал крестьянский писатель Артур Юнг. – Они стоят больше, чем когда-либо раньше». В Ирландии рост населения был обусловлен иными причинами: стремлением землевладельцев получить дополнительную арендную плату, с одной стороны, а с 20-х годов XVIII в. – интенсивным выращиванием картофеля, что в 3 раза увеличило его сбор с каждого земельного участка. Во столько же раз, по мнению землевладельцев, должен возрасти и доход с одного акра земли. В итоге за пятьдесят лет (1780-1831) численность населения Британии повсеместно удвоилась. Численность населения, млн человек Как показали последние подсчеты, в начале XIX столетия британское сельское хозяйство было не только в 2,5 раза продуктивнее французского, но и превосходило в этом отношении любое другое европейское государство. А это означало, что, несмотря на интенсивный отток населения в города при одновременном увеличении его численности, аграрный сектор был в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка в продуктах питания. В 1801 г. около 30% населения собственно Британии обитали в крупных городах и еще 21% – в городах с населением не менее 10 тыс. жителей; по числу горожан она обогнала все страны европейского севера. Правда, из общего количества таких городов промышленными были менее четверти. Значительно больше людей проживало в морских портах, при судостроительных верфях и в региональных центрах. Лондон, столица, не имевшая себе равных, насчитывал 1,1 млн человек, или более трети всех горожан страны. Хотя территориально население было распределено более или менее равномерно и население графств неуклонно росло, на «кельтской окраине» проживала еще почти половина (45%) всех жителей Соединенного Королевства: Дублин (165 тыс. человек) и Эдинбург (83 тыс.) входили вместе с Лондоном в лигу больших городов; Корк и Лимерик были крупнее большинства промышленных городов. Довольно сложная организация региональных центров являлась отражением превалирующей роли местного дворянства, духовенства, фермеров, людей, имеющих специальность, и десятилетиями расширяющейся торговли. Именно торговля, а не промышленность задавала тон в британской экономике. Города континентальной Европы строго контролировались или только-только освобождались от контроля, их торговля носила довольно ограниченный характер и к тому же облагались налогами по сложной и весьма разорительной системе. Средневековые шлагбаумы в небольших немецких городках все еще опускались с наступлением темноты, чтобы «чужаки» не проникли на местные рынки. В Британии, для сравнения, почти не существовало препон для внутренней торговли, и «меркантилистское» правительство всячески поощряло приобретение «богатств путем внешней торговли». В XVIII в. произошли важные перемены. Казавшаяся нескончаемой война в проливе Ла-Манш и размах контрабандных операций, центром которых был островов Мэн, стали причиной смещения торговых маршрутов в северные широты. Ливерпуль богател и развивался на торговле зерном, хлопком и рабами, Глазго – на торговле табаком, полотном, хлопком, а также изделиями машиностроения. Постепенно, налаживая транспортные связи с внутренними территориями и развивая обрабатывающую промышленность, эти города расширили свои функции далеко за рамки обычных перевалочных пунктов. Торговля и распределение дали важнейший импульс индустриализации. Ни в одном европейском государстве 30% населения не проживало в городах, где его нужно было кормить, одевать и обогревать, ни одно из государств континентальной Европы не контролировало такие гигантские заморские рынки. Общества и объединения, с помощью которых британские купцы успешно справлялись с этими нелегкими задачами и создание которых действующими законами не просто разрешалось, но прямо-таки поощрялось, являлись инструментами, позволявшими всякое улучшение в сфере производительности преобразовывать в прибыль, кредит или в дополнительные инвестиции. Количественно растущий в стране «респектабельный класс» поддерживал внутренний рынок, обеспечивая устойчивый спрос на одежду, кухонную утварь, строительные материалы, посуду; с 1750 по 1800 г. этот спрос возрос на 42%. Между тем экспорт товаров увеличился за этот же срок на целых 200%, причем в основном это происходило после 1780 г. Наряду с сельским хозяйством доминирующее положение в экономике занимали угольная, металлургическая и текстильная отрасли промышленности. Первые две обеспечивали значительную часть капитального оборудования, инфраструктуру и готовили условия для дальнейшего развития, а текстильная индустрия работала в основном на экспорт: в 1750 г. свыше 50% ее продукции вывозилось за рубеж, в 1800 г. этот показатель уже превысил 60%. Если в 1750 г. доля хлопка в общем объеме готовой продукции была невелика, то в 1810 г. она составляла уже 39%, и это сырье занимало лидирующее положение. Добыча угля за пятьдесят лет, начиная с 1750 г., удвоилась, ибо внедрение в производство паровых насосов позволило разрабатывать более глубокие и богатые пласты, а железные дороги на конной тяге облегчали доставку угля на большие расстояния к водным магистралям. Металлургическая промышленность тоже бурно развивалась: с 1788 по 1806 г. выплавка металла увеличилась на 200%. Это стало возможным благодаря применению в плавильных печах каменного угля вместо древесного и усовершенствованию пудлингования и проката ковкой стали, а также в связи с необходимостью удовлетворять все возрастающие потребности войны. Но движущей силой индустриализации являлась все-таки текстильная промышленность. Специализированными товарами Англии всегда были шерсть и лен. Доминируя в континентальной Европе, они стали под покровительством правительства шире использоваться, прежде всего в Ирландии и Шотландии. Значение хлопка возросло с переходом на машинное производство, а также с резким увеличением объемов поставок сырья с американского Юга, где процветало рабство. Новые ткацкие машины были довольно примитивными. Однако повышение спроса на текстильные изделия помогло преодолеть сопротивление трудового люда. Механический (летучий) челнок для ручного ткацкого станка Джона Кея, удвоивший выпуск готовой продукции и уничтоженный на первых порах его применения в 30-х годах XVIII в., через сорок лет был охотно принят вместе с прядильной машиной «Дженни» Джеймса Харгривса, управлявшейся вручную, и прядильным станком с водяным приводом Ричарда Аркрайта. Крупные фабрики со станками Аркрайта возникли на обширной территории – от Дербишира до Ланкашира и Шотландии. Пока конкурентная борьба не снизила цены – на две трети между 1784 и 1832 гг., – были нажиты огромные состояния. Умелое использование Аркрайтом запатентованного изобретения принесло ему 200 тыс. фунтов стерлингов и титул баронета. У сэра Роберта Пила, набойщика по ситцу и отца будущего консервативного премьера-тори, к концу его карьеры трудилось 15 тыс. человек. По подсчетам Роберта Оуэна, он и его партнеры получили за период между 1799 и 1829 гг. со своих текстильных фабрик Нью-Ланарка чистой прибыли – после выплаты 5% в виде дивидендов – в размере 300 тыс. фунтов. В течение примерно двадцати лет испытывали определенное улучшение своего материального положения и ткачи, работавшие на ручных ткацких станках. Этот период относительного благополучия закончился для них с внедрением механических ткацких станков и с массовым наплывом на рынок труда ирландских иммигрантов, а также (после 1815 г.) демобилизованных солдат. Судьба ткачей превратилась в одну из самых тяжелых трагедий века. Технологию обработки хлопка довольно быстро приспособили для изготовления камвольной ткани и, несколько медленнее, для материала из льна и шерсти. Одновременно это дало толчок развитию технического изобретательства и возведению металлических конструкций. Требовались мощные и надежные механизмы, способные приводить в движение тысячи веретен. Ткацкие фабрики – легковоспламеняющиеся сооружения – следовало по возможности обезопасить от пожаров металлическими опорами и перекрытиями. В 1770 г. Аркрайт устанавливал свои преимущественно деревянные станки в Кромфорде с помощью слесарей-монтеров и часовых дел мастеров. Однако скоро проектирование прядильных фабрик и сборка машин превратились в сугубо специализированный вид деятельности с использованием водяных колес мощностью до 150 л.с, сложных прядильных станков (снабженных двигателем гибрида «Дженни» и фрейма, прядущего нить очень тонких «номеров»), а затем и с возрастающим использованием энергии пара. Свою паровую машину с цилиндром двойного действия Джеймс Уатт запатентовал в 1774 г., а ее вариант с центробежным регулятором – в 1781 г. Уже в 1800 г. ее главными пользователями стали хлопкопрядильные фабрики, ибо она являлась надежным и постоянным источником энергии для прядильных мюль-машин. Изобретение Уатта вскоре дало толчок созданию локомотива (1804) и парохода (1812), развитию станкостроительной промышленности, прежде всего связанной с именем Генри Модсли, сконструировавшего токарно-винторезный станок с механизированным суппортом. Это позволило (вместе с таким прибором, как микрометр) изготавливать детали машинным способом и с абсолютной точностью. С этого момента машины уже могли воспроизводить сами себя, и не было предела их конструктивной сложности. Работа часовщика в XVIII в. больше не требовала какого-то выдающегося таланта – достаточно было обыкновенных знаний основ устройства механизмов. Период создания транспортной инфраструктуры был золотым веком инженерного искусства; такие умельцы, как Бриндли, Смитон, Телфорд и Ренни, старались максимально повысить эффективность водного транспорта и лошадиной тяги, а парусные суда усовершенствовали настолько, что они до 80-х годов XIX в. продолжали успешно конкурировать с пароходами. Ужасные сельские дороги ремонтировались и снабжались указателями, некоторые прокладывались заново частными компаниями или, в отдельных случаях, правительством. В 1745 г. нужно было потратить почти две недели, чтобы доехать от Лондона до Эдинбурга, в 1796 г. – только 2,5 дня, а в 1830 г. – около 36 часов в карете или на пароходе. Под воздействием постоянного роста речного судоходства в XVII столетии в Ирландии к 30-м годам следующего века была создана целая сеть шлюзовых каналов. Но лишь после реализации в 1760-1771 гг. планов герцога Бриджуотерского, задумавшего соединить Манчестер и Ливерпуль каналами с местными залежами каменного угля, стало очевидным важное значение водного транспорта для промышленного развития. Работавший у герцога инженер Бриндли спроектировал «узкий» канал, чтобы предотвратить потерю воды в «сухих» центральных графствах. В мирный период 1764-1772 гг. компании, организованные дворянами, купцами, фабрикантами и банкирами, сумели соединить все главные судоходные реки страны. Подобные частные предприятия могли получать – как в случае с оксфордским каналом – до 30% дивидендов, однако в среднем эта цифра равнялась 8%. Следующий строительный бум в 80-х годах вывел всю систему за приемлемые с коммерческой точки зрения рамки, но Британия имела теперь транспортную сеть, которой не было равных ни в одной стране континентальной Европы, а совместные усилия людей, приверженных прогрессу, помогли преодолеть многие барьеры на пути к сотрудничеству и взаимодействию. Реформа и религияБританское правительство не играло и не желало играть большой роли в процессе индустриализации, но, как показали Хлебные законы, принятые в 1815 г., оно не хотело занимать и позицию стороннего наблюдателя, невмешательства (laissez-faire) и постоянно придерживалось принципа благоприятствования, в первую очередь промышленным капиталистам и, конечно, крупным землевладельцам, которые зачастую тоже вкладывали капитал в горно-добывающую промышленность, транспорт и в недвижимость. Аксиомы Блэкстоуна и Бёрка гласили: преемственность, разделение властей, взаимопроникновение управления, экономики и общества и прежде всего представление о правительстве как о саморегулирующемся механизме – все это служило дополнением к механизмам классической экономики, научным открытиям и даже к деизму, культивируемому в верхних слоях общества. Идеальное решение назревших проблем предполагало обновление. Во время Войны за независимость в Америке коррупция и некомпетентность нанесли стране чувствительный урон. Жестокость толпы, ее склонность к насилию (достаточно вспомнить гордоновский мятеж 1780 г.) сделали респектабельных реформаторов более осмотрительными, тем не менее реформы признавались необходимыми. Это отчетливо выразили в своих сочинениях, хотя и по-разному, Адам Смит и Джон Уэсли. Проблема состояла в том, как добиться этого в конституционных рамках. Попытки отдельных общественных движений сделать политику более принципиальной и симметричной лишь обнажили многообразие противоположных интересов и подлинный размах откровенной коррупции. «Обширное гнилое местечко», именуемое Шотландией, где 4 тыс. избирателей (лишь один из 114 жителей мог голосовать, в то время как в Англии правом голоса обладал каждый седьмой гражданин) выбирали 45 парламентариев, получало вознаграждения от своих «менеджеров», семейства Дандас, в виде должностей в Ост-Индской компании или в Адмиралтействе. В Ирландии после 1782 г. ни один католик не мог голосовать на выборах в «свободный» Парламент. Из-за крайне неравноправного распределения политической власти крупным индустриальным городам для защиты своих интересов приходилось использовать давление влиятельных организаций, например Всеобщей палаты промышленников. В 1801 г. 700 тыс. граждан Йоркшира имели только двух депутатов от графства и 26 депутатов от городов, а в Корнуолле 188 тыс. жителей посылали в Парламент двух человек от графства и 42 депутата от городов. Диссентерам и католикам после 1793 г. было разрешено голосовать, но они не могли заседать в Парламенте. С другой стороны, воздействие депутатов на политику являлось настолько ограниченным, а предвыборная кампания обходилась кандидатам так дорого, что подобное отстранение можно было считать благом. Хотя общая численность квакеров неуклонно уменьшалась, сложные и тесные межсемейные узы (члены секты не могли вступать в брак с «посторонними» и оставаться после этого в ее рядах) позволяли им контролировать многие компании по всей стране – от чугунолитейных и свинцово-плавильных заводов до крупных банков и железных дорог. Свободомыслящие унитарии, «верившие не более чем в одного Бога», были энергичными проводниками научных знаний и образования в провинции. Несколько иначе проходило Евангелическое возрождение. Популистское и берущее начало в традиционной Высокой церкви, оно извлекало вдохновение из религиозного наследия XVII в., каким оно представлено у Джона Беньяна и каким его пропагандировал Джон Уэсли, и из благочестивых сочинений, например, Уильяма Лоу. В отличие от «старого диссентерства» и кальвинистского «избранничества» оно подчеркивало, что благодать доступна для всех, кто руководствуется в жизни библейскими заповедями. Оно было респектабельным, но не привилегированным, экуменическим и преисполненным «энтузиазма» (многие из тех, кто стал строгим агностиком и критиком Высокой церкви, начинали как убежденные сторонники евангелистов). Словом, это была вера, противостоящая периоду кризиса, атеистической революции, бездушным отношениям в промышленности, жесткому личному поведению. Питт имел слабость к спиртному, Фокс – к игре, но оба были восприимчивы к особого рода давлению со стороны евангелистов, занимавших высокое положение. В политическом смысле движение Евангелического возрождения – явление консервативное, однако вскоре оно стало развиваться в различных направлениях. В 1795 г. «Общество методистов», основанное Уэсли, откололось от Англиканской церкви, так как было не согласно с практикуемой процедурой посвящения в духовный сан. Правда, оно продолжало оставаться в партии тори, но другие группы методистов, например примитивисты (отделились в 1811г.), сделались более независимыми и радикальными. Методисты концентрировались в основном на севере страны («подлинная религия Йоркшира»), баптисты и конгрегационалисты преобладали в промышленных городах, где местная элита зачастую примыкала к унитариям или квакерам. Неортодоксальные ценности подробно описала в своем политическом романе «Феликс Холт» (1867) Джордж Элиот: «Какая-то часть населения не считала, что в старой Англии все было как нельзя лучше. Множество мужчин и женщин вполне сознавали, что их правители не придерживались одинаковой с ними религии, могли быть более праведными и, следовательно, могли изменить многое из того, что причиняло людям страдания и делало мир греховнее». Религиозная революция завершилась в Уэльсе «живой религией». В 1800 г. более 80% местных жителей все еще были приверженцами государственной Церкви. Ее миссионерские усилия в середине XVIII в., «передвижные школы» повысили грамотность (на валлийском языке) и религиозное воодушевление, далеко превзойдя рамки того дела, которое Церковь поддерживала. Образовавшийся местами религиозный вакуум поспешили заполнить методисты кальвинистского толка и другие нонконформисты. В 1851 г. церковь регулярно посещало 80% населения Уэльса. В Шотландии пресвитерианская церковь, руководившая образованием и раздачей пособий беднякам, практически была подчинена законодательной власти. Контролируемая землевладельцами, со своим мирским и либеральным духовенством, она подвергалась все более интенсивным нападкам со стороны не только независимых пресвитерианских общин, но и тех, особенно евангелистов, кто желал наделить властными полномочиями конгрегации. В Ирландии традиции диссентеров поначалу были довольно либеральными; их руководители приравнивали свой правовой статус к положению католиков. События 90-х годов XVIII в. и рецидив евангелистского фундаментализма углубили разногласия между протестантами северо-востока и остальной страной. Войны за рубежомИзвестие о Французской революции вызвало в Британии всеобщее воодушевление. На худой конец она ослабляла давнего непримиримого врага, но при лучшем исходе в Европе появилось бы еще одно конституционное государство. Чарлз Джеймс Фокс, Джеймс Уатт, Джозеф Пристли, молодой Вордсворт и Колридж – все восторженно приветствовали ее. Революция вдохновила Роберта Бёрнса сочинить стихотворение «"Scots wha" hae», явно нацеленное на тогдашнюю ситуацию в Британии. Даже правительство не спешило вторить суровому осуждению Эдмунда Бёрка, содержащемуся в его книге «Размышления о революции во Франции», опубликованной в ноябре 1790 г., пока все выглядело, так как весьма умеренное конституционное движение. Между тем Бёрк выразил именно те чувства, которые обуревали истеблишмент, особенно после того, как Париж в июне 1791 г. явно качнулся влево, отбросив традиционную почтительность и прибегнув к насилию. По мнению правящей элиты Британии, реформы допустимы, но только если они не затрагивают основ существующей политической структуры. В своем произведении Бёрк нападал на Францию и поддержал тезисы Блэкстоуна, выступившего в защиту английской политической системы. Но по-настоящему власти встревожил ответ Томаса Пейна, радикального англоамериканца, содержавшийся в его брошюре «Права человека» (1791-1792), в которой автор высказался за демократические преобразования и свободу личности. Возможно, Бёрк невольно дал толчок тому, чего пытался избежать. Если за шесть месяцев было продано 19 тыс. экземпляров книги «Размышления о революции во Франции», то брошюра «Права человека» разошлась 200-тысячным тиражом – цифра неслыханная для все еще полуграмотного общества. Подобного ажиотажа вокруг печатной полемики не наблюдалось со времен гражданской войны. Самое большое беспокойство у британского правительства вызывали две вещи: воздействие французских призывов к «самоопределению» на британских союзников в Нидерландах и заразительность революционных идей. Европейские монархии отказались от джентльменских правил ведения войны, практиковавшихся в XVIII в., и с лета 1792г. стали относится к французам как к бешеным псам, которых следует пристрелить. Те, в свою очередь, провозгласили всеобщий крестовый поход под лозунгом «Отечество в опасности». Британские угрозы и предупреждения на дипломатическом и политическом уровне лишь придали больше уверенности тем чересчур оптимистически настроенным революционерам в Париже, которые считали, что война неизбежно приведет к революции в Британии. И вот 1 февраля 1972 г. Франция объявила войну. Британия была застигнута врасплох, она не была готова к ведению широкомасштабных боевых действий. Численность сухопутных войск составляла 45 тыс. человек, и только каждый десятый военный корабль мог выйти в открытое море. Кроме того, эта война существенно отличалась от прежних англо-французских вооруженных конфликтов. Новая армейская тактика, атакующий революционный порыв, высокое мастерство новых французских командиров – все это с самого начала поставило союзников Британии в Европе в трудное положение. К 1797 г. Австрия капитулировала, и теперь британцы оказались в одиночку лицом к лицу с французской армией Бонапарта. В начальной стадии войны все внимание правительства было уделено трем вещам: угрозе вторжения, расходам на войну, борьбе с внутренней оппозицией. Французские войска пытались высадиться трижды – один раз в Уэльсе и дважды в Ирландии. В 1797 г. в Пемброкшире они не получили поддержки местного населения, в следующем году отряд под командой генерала Юмбера сошел на берег близ Киллалы в Мейо и, опираясь на местных союзников, сражался две недели, прежде чем был разбит. Правительство Британии надеялось выстоять, укрепив побережье башнями Мартелло, включив в вооруженные силы милицию (внутренние силы самообороны) и распространив действие Закона о милиции на Шотландию и Ирландию. Осуществление этих мероприятий обернулось нескончаемой головной болью для местных чиновников. Поскольку субсидии союзникам к 1795 г. достигли десятков миллионов фунтов, возникла необходимость резко увеличить налоги. Кроме того, правительство действовало чрезвычайно сурово против группировок, выступавших за мир с французами или солидаризировавшихся с ними. В 1793-1794 гг. «режим террора Питта», при содействии провинциальных магистратов, крупных промышленников, различных патриотических объединений, ликвидировал многие радикальные организации. Особенно жестокими репрессии были в Шотландии, где лорд Браксфилд с брутальным шотландским юмором деспотически отстаивал «самую совершенную из когда-либо созданных конституций». Сарказм Браксфилда – на слова одной из жертв, что Иисус был реформатором, он ответил: «Дерьмово, что он сделал это. Его ж повесили!»- символизировал конец свойственного высшим классам либерализма в шотландском Просвещении. Тридцать лет открыто продолжавшихся жестких преследований поддерживались шотландскими союзниками Питта из законников – семейством Дандас. В Ирландии перемены были еще более драматичными. Война побудила Питта в 1793 г. надавить на ирландский Парламент и заставить его наделить католиков правом голоса. Таким путем Питт пытался побудить эту часть ирландцев отказаться от поддержки «безбожных» французов. Однако несектантский радикализм общества «Объединенные ирландцы» быстро усиливался. Ему противостояла созданная в 1798 г. в Ольстере ирландскими ультрапротестантами Оранжистская ложа. Не прекращались и стихийные выступления католического крестьянства, возмущенного привилегированным положением протестантов и подстрекаемого священниками, получившими духовное образование во Франции и пропитанными революционными идеалами. Незадолго до высадки отряда Юмбера в графстве Уиклоу (Ирландия) имела место короткая, но яростная вспышка насилия, отчетливо показавшая полную изоляцию протестантской администрации. В 1800 г. Ирландия последовала примеру Шотландии (1707 г.) и вошла в политический союз с Англией. За исключением короткого периода в 1801-1803 гг., «война за рубежом» продолжалась до 1815 г. К тому времени Британия израсходовала на военные нужды 1,5 млрд фунтов стерлингов, однако конечные результаты оказались сомнительными и достаточно ограниченными, и скоро война стерлась из народной памяти. Большую часть этого периода Британия походила на военный лагерь: происходили нескончаемые наборы в отряды милиции, и в любой момент каждый шестой взрослый мужчина находился под ружьем. Правда, в сравнении с Францией лишь немногие служили за рубежом, однако потери были все-таки довольно большими – примерно 210 тыс. человек. Между тем Франция переживала демографический спад: за пятьдесят лет (1800-1850) ее население увеличилось на 32%, в то время как в Британии оно за тот же период возросло на 50%. После 1805 г. британское превосходство на море было бесспорным; блокада французских торговых портов нанесла значительный ущерб французской промышленности, зависевшей от их активности. Как писал Адам Смит, война вносит свои коррективы в обычные потребности работников различных профессий, создавая повышенный спрос на некоторых особо востребованных специалистов. Именно так и было. Процветал не только традиционный район выплавки черного металла на западе центральных графств, но и определенные районы Шотландии и Южного Уэльса, где население прежде захолустного городка Мертир-Тидвил благодаря каналу увеличилось за тридцать лет (1790-1820) в 20 раз; и это район, где самый крупный город середины XVIII в. – Кармартен едва насчитывал 4 тыс. жителей! Морская блокада душила конкурентов, и Британия, всегда игравшая главную роль в международной торговле изделиями текстильной промышленности, достигла того, что ее производители стали одевать французскую армию. Громадные судоверфи Чатема, Портсмута и Девонпорта еще больше расширили свои рабочие площади и стали застрельщиками в деле массового производства. Они существенно улучшили характеристики парусных боевых кораблей, и проявленное при этом новаторство ничуть не уступало перевороту, которое произвело в кораблестроении использование паровых двигателей. Морской флот высветил многие социальные проблемы, типичные для Британии того периода. Скверные условия существования моряков спровоцировали в 1797 г. бунты в Спитхеде и Ноуре. Политические требования не выдвигались; при всем накале возмущения мятежники в подавляющем большинстве оставались патриотами. Чтобы справиться с ними, применили испытанный метод кнута и пряника. Точно так же правительство отбило и другие попытки облегчить участь трудового люда. В специальных законах, принятых в 1799 г., профессиональные союзы объявлялись революционными организациями, деятельность которых запрещалась. Правительству удалось также блокировать предложения определить в законодательном порядке минимальные размеры оплаты труда и восстановить прежнюю систему взаимоотношений частных производителей, за которую выступал в основном малый и средний бизнес. Подобные меры, в сочетании с депрессией, вызванной преобладанием инвестиций в государственные ценные бумаги и торговой войной, явились причиной стагнации в 1790-1814 гг. реальной заработной платы. Однако довольно либеральные условия выдачи пособий по бедности, принятые во многих графствах в 90-х годах XVIII в. (так называемая Спинхэмлендская система), безусловно, предотвратили более острые социальные конфликты. На протяжении почти всей войны Британии удалось избежать непосредственного участия в боевых действиях на континенте. Она предпочитала финансировать различные коалиции, создававшиеся под ее эгидой, сначала против революционной Франции, затем против Наполеона. Это был несколько видоизмененный вариант распространенного в XVIII в. способа ведения войны с помощью наемников. Только однажды британские войска сражались на европейском театре войны – в 1811-1814 гг. на Пиренейском полуострове. Зато впечатляли достижения Британии в других районах земного шара: она заметно укрепила свою власть в Индии и, используя Сингапур как базу, добилась господства над Голландской Ост-Индией, в 1795-1816 гг. покорила Цейлон, отобрала у голландцев Южную Африку и заявила свои права на Египет. Неофициально она утвердила собственную торговую гегемонию в формально испанских колониях Центральной и Южной Америки. Однако, несмотря на столь крупные победы Британии, более зримый и ощутимый след в Европе оставляла все-таки Франция. Куда бы ни проникали армии Наполеона, они повсюду вводили свои законы, системы мер и весов, формы организации местного управления и прежде всего свой национальный революционный дух. Карта Европы совершенно изменилась. До 1789 г. Британия была частью континентального сообщества. Дэвид Юм и Адам Смит больше чувствовали себя как дома в Париже, чем в Эдинбурге и, пожалуй, даже в Лондоне. После 1815 г. Британию все еще отделяла от европейской жизни солидная дистанция, несмотря на прогресс экономики, который привлекал сотни иностранцев. В самой стране война и депрессия разделили политические течения на два противоположных лагеря – «революционеров» и «лоялистов». «Режим террора Питта», патриотические объединения, толпы черни, кричащей: «За веру и короля!», заставили демократически настроенных граждан, ранее довольно активных, или вовсе уйти с политической арены, или же объединиться с наиболее угнетенными слоями населения, например с ирландцами и рабочим классом. Носители «якобинских традиций» сделались в такой же мере восприимчивыми к изменениям в экономике и производстве, в какой они были чувствительными к «злу», причиняемому действующим правительством. Диффузная, летучая смесь всего – от анархизма до религиозного милленаризма – продолжает характеризовать рабочее движение, в том числе и чартизм. Как это ни парадоксально, но неизменно практический подход правящей элиты к решению возникающих проблем и использование репрессий для укрепления государственной власти вызвали к жизни новых, радикально настроенных соперников. Евангелисты, ведомые Уильямом Уилберфорсом и клапхемской сектой, вознамерились наставить верхние слои британского общества на путь истины. Ту же цель поставил перед собой и Иеремия Бентам, богатый адвокат, веривший, что обществом можно управлять с помощью не требующих доказательств, очевидных принципов, как это происходит в экономике. Основным принципом данной теории, именуемой «утилитаризмом», Бентам считал «обеспечение наибольшего счастья наибольшего числа людей». Непримиримый противник всех идеалов «общественного договора», он выступал против Французской революции и пытался заинтересовать британское правительство своей теорией и предложениями по реформированию законодательной базы и тюрем. Разочарованный кажущимися неудачами, он примкнул к сторонникам демократических реформ и в 1815 г. уже выступал за всеобщее избирательное право. «Философские радикалы» (так стали называть последователей Бентама) предлагали определенные институциональные реформы при сохранении действующей политической системы, а после 1815 г. приобрели сторонников среди умеренных рабочих лидеров. Они же являлись авторами идеи централизации функций государства и теории общественного контроля, которые продолжали оказывать сильное влияние на умы современников. Согласно концепции Бентама, местные органы власти должны собирать налоги и оперативно управлять в округе соответствующего размера. Надзор над ними должен быть возложен на оплачиваемых из казны инспекторов, подотчетных центральному совету. Это поможет покончить с «извечной коррупцией» и расточительством и повысить ответственность администрации. На самом деле, однако, во всех этих делах тон задавали чиновники. Быть может, Бентам и его сторонники – оба Милля (отец и сын) и Эдвин Чедвик – со временем и приняли бы демократические принципы, но в тот период они соглашались лишь предоставить народным представителям право налагать вето на действия администрации. Неудивительно, что их концепция успешнее всего претворялась в жизнь именно в Британской Индии. Законодательство приобрело классовый оттенок. Трудящиеся, привыкшие решать в суде вопросы, связанные с производственными травмами, лишались этого права. Кроме того, были заметно ограничены возможности их самостоятельных выступлений. Тревоги богатых собственников обернулись ужесточением до тех пор не очень эффективных санкций. «Сотворение английского рабочего класса», по крайней мере отчасти, явилось реакцией на войну, индустриализацию и репрессии и отражало откровенное возмущение несправедливыми законами. У Уильяма Коббета было мало уважения к «Тингу» («the Thing») (негласным объединениям богатых, чтобы эксплуатировать бедных); практически игнорировал его и Роберт Оуэн. Последователи Бентама считали, что привилегированные слои общества руководствуются в своих действиях «низменными интересами». И хотя против существующих правил открыто протестовали только ирландцы, власть закона утвердилась не сразу и с большим трудом. Это стало возможным, пожалуй, только благодаря всплеску новой волны агитации за конституционные изменения, последовавшей за длительным периодом всеобщего ожидания. Дороги к свободе

После 1815 г. послевоенному правительству тори пришлось столкнуться с новой группой радикально настроенных литераторов. Колриджа и Вордсворта, приверженцев сил порядка, сменили Шелли и Байрон. Администрация лорда Ливерпула 1812-1827 гг. была в своей основе буржуазной, включавшей нетитулованных мелкопоместных дворян, сыновей врачей и купцов и даже (в случае с Джорджем Каннингом) сына актрисы. Хотя и заклейменное как реакционное – некоторые его члены таковыми и являлись, – правительство в целом стояло на правоцентристских позициях; оно было довольно либеральным (по мерке европейской Реставрации) для колоний и примирительным у себя дома. Вместе с тем правительству Ливерпула пришлось преодолевать проблемы, связанные с послевоенным спадом производства и волнениями в рабочей среде, погашать военные долги и заботиться об устройстве демобилизованных военнослужащих. Оно получало мало помощи от искусной оппозиции вигов, которая, не стесняясь, терзала его в новых литературных журналах, используя богатые традиции массового протеста – от «нештемпелеванных» газет, издававшихся Генри Хетерингтоном и Ричардом Карлайлом, до буколического радикализма Уильяма Коббета и визионерского милленаризма Уильяма Блейка. Оказывали давление и землевладельцы, которые в соответствии с принятым в 1815 г. Хлебным законом стали получать субсидии под будущий урожай; это, очевидно, отсрочило более чем на десять лет недовольство и волнения среди земледельческого крестьянства. Но все это стало дорого. Еще сильнее, чем в 1811-1812 гг., угрожали нарушить привычный порядок в государстве индустриальные города, где послевоенный спад деловой активности явился причиной широко распространенной безработицы и заметного снижения заработной платы. Самосознание рабочих, в большей степени относительно их производственного положения, чем классовой позиции, неуклонно возрастало с 1800 г., а местные власти, предприниматели и мировые судьи остро ощущали свою изоляцию. Действительно ли опасения, часто высказываемые этими господами при виде беснующейся толпы якобинцев у своих ворот, и революционные призывы некоторых вождей рабочего класса усугубили угрозу свержения режима, которую все-таки удалось предотвратить? Возможно, те и преуспели бы при согласованных действиях, при наличии общей экономической цели, способной объединить индустриальных рабочих с парламентскими радикалами, т.е. квалифицированными столичными торговцами, и, конечно, если бы правящая верхушка потеряла самообладание. Но практически осуществить переворот было бы очень и очень непросто. Лондон не был «абсолютной» столицей наподобие Парижа; существовало несколько рычагов власти, за которые можно было ухватиться, – лондонские радикалы должны мобилизовать их еп masse (в целом). Лондон не сдвинул с места провинцию. Парламентская оппозиция отрицала и осуждала насильственные действия. Министерство внутренних дел, возглавляемое жестоким и решительным виконтом Сидмутом, и его представители на местах сумели подавить сопротивление, но дорогой ценой. Противостояние достигло высшей точки 16 августа 1819 г. в Манчестере, когда местный магистрат приказал арестовать ораторов мощной, но мирной демонстрации сторонников реформ на поле Св.Петра. Солдаты напали на собравшихся, и в итоге одиннадцать человек было убито. Событие получило название «Питерлоо». Весь последующий год был отмечен вспышками насилия, спровоцированными как радикальными элементами, жаждущими мести, так и правительственными агентами, внедренными в реформистское движение. Достаточно вспомнить восстание ткачей в Шотландии и «заговор Кейто-стрит» с целью убийства членов кабинета министров в Лондоне. Власти ответили круто, жестоко и эффективно – виселицами и ссылкой в колонии, однако подобные меры со временем только усилили сопротивление борцов за конституционные права и дискредитировали правящую верхушку. Между тем правительство с подозрением наблюдало за не сдерживаемой никакими рамками беспредельной индустриализацией. Двигаясь по пути к свободной торговле, периодически сменяемому аппарату управления и к реформе уголовного кодекса, оно все еще ориентировалось на интересы землевладельцев и боялось новых выступлений рабочего класса. Сэр Вальтер Скотт, поддерживавший правительство, очень сожалел о том, что промышленность передислоцировалась в города; по его мнению, в сельских мануфактурах хозяин «оказывал благотворное влияние на людей, зависящих от него самого и от его благополучия». Вероятно, он при этом думал о Роберте Оуэне и его фабрике в Нью-Ланарке. Пропагандируя идею самоуправляемой индустриальной общины, Оуэн рассчитывал ограничить промышленную экспансию и вновь сделать сельское хозяйство главным работодателем. Его «новый нравственный мир» прекрасно сочетался с представлениями о влиянии, оказываемом на человека социальным строем и утопическими взглядами на способ решения назревших в обществе проблем, получивших распространение после войны. Сильнейший яд – в венке лавровом,